Hannah Wilke: vita, corpo e arte come strumento di resilienza

- Loredana Denicola

- 2 ott 2025

- Tempo di lettura: 6 min

Tra le artiste che mi hanno colpito profondamente, una menzione speciale va ad Hannah Wilke, il cui lavoro intreccia in modo brillante arte e terapia.

Wilke esplora il corpo, la femminilità e la vulnerabilità, trasformando esperienze dolorose e crisi personali in atti creativi e liberatori.

Le sue performance, intense e fisicamente coinvolgenti, non offrono una guarigione clinica, ma aprono un percorso simbolico: dolore, fragilità e malattia diventano strumenti per ridefinire il corpo e l’identità.

In un mondo che spesso separa sofferenza e creatività, Wilke ci mostra come l’arte possa diventare uno spazio di introspezione, resilienza e trasformazione emotiva, aprendo nuove prospettive su come vivere, sentire e creare.

Attraverso performance, sculture piegate e autoritratti fotografici, rende visibili aspetti della vita spesso ignorati o repressi. Il suo lavoro invita gli spettatori a confrontarsi con la propria corporeità, emozioni e limiti, trasformando gesto, ripetizione e materiali in una elaborazione simbolica del dolore e della fragilità umana.

In questo senso, l’arte di Wilke non è solo auto-espressione, ma uno strumento di riflessione, liberazione e forza.

Vivere la propria vita come arte, piuttosto che per l’arte, porta vantaggi che vanno oltre la semplice creatività: trasforma esperienze difficili in consapevolezza, bellezza e vitalità.

Il lavoro di Wilke resta una testimonianza potente del potenziale generativo e relazionale dell’arte.

Hannah Wilke sviluppò una pratica in cui i confini tra sé stessa e la sua arte si dissolvevano.

«Divento la mia arte, la mia arte diventa me», scrisse in una Letter to Women Artists nel 1975, e in un’intervista del 1986 dichiarò: «Mi sono trasformata in un’opera d’arte» e «tutta la mia vita è un’opera d’arte». Spiegò di fare arte per «avere vita tutt’intorno».

Se l’arte può invitare la vita come forza all’interno di un’unica esistenza, allora la vita diventa arte arricchita da più arte, che genera ulteriore vita, in un processo esponenziale e combinatorio.

Questa vitalità - una vitalità che suggerisce una sorta di liberazione, in un momento storico in cui molti cercavano di definire il significato della parola “vita” - è il tono prevalente nel lavoro di Wilke, anche quando si prendeva cura della madre durante il trattamento per il cancro al seno e, successivamente, quando affrontava la propria morte per linfoma all’età di cinquantadue anni.

«L’arte», disse Wilke, «è per il bene della vita».

Al contrario, la sottomissione all’arte - l’approccio mitico, romantico e spesso deludente dell’artista auto-sacrificante è notoriamente nota per fare della pratica artistica stessa il centro della sofferenza della vita.

Vivere la vita come arte, invece, offre maggiori possibilità.

Vivere come arte significa sempre esplorare la stranezza del piacere.

Una pratica di vita integrata con una pratica artistica ha il potere di intensificare il significato, anche durante le crisi della vita, quelle esperienze quasi inevitabili di lutto, malattia e dolore. La vitalità nell’arte, l’arte nella vita - ciascuna porta con sé il potenziale di espandersi e di confrontarsi con contraddizioni e incertezze, comprese quelle accentuate dal proprio momento storico.

Durante la vita di Wilke - dal 1940 al 1993 - sia l’arte sia la vita furono scosse da cambiamenti, tra i quali uno dei più decisivi fu l’intervento del femminismo.

Se la vitalità era la costante tonale del lavoro di Wilke, il suo materiale privilegiato era il gesto - e il gesto dominante della sua arte negli anni Settanta era la piega.

Fin dagli inizi della sua pratica, Wilke lavorò con l’argilla per creare forme simili a vasi con riferimenti genitali. Con i primi pezzi piegati, all’inizio degli anni Settanta, scoprì un’azione che equilibrava le forme che stava creando, facendo sì che i vari materiali impiegati - inizialmente terracotta, poi gomme da masticare, gomme da cancellare, gomma e altri - diventassero un registro proliferante di un atto ossessivo.

La piega è l’equivalente gestuale del paradosso: prende ciò che non ha né interno né esterno e, senza cambiare la sua sostanza, gli conferisce entrambi. Prima che un piano piatto venga piegato, lo conosciamo come superficie, superficiale, esposto.

Una volta piegato, lo stesso materiale diventa un semi-segreto: la piega ci segnala possibilità una volta nascoste all’interno della superficie. Un piano piegato offre punti di accesso in cui possiamo cogliere la superficie un tempo superficiale in relazione alla profondità.

La sostanza del materiale non cambia, ma ogni piano piegato acquisisce più differenza dal successivo di quanto un piano piatto potrebbe mai fare. La nostra esperienza del materiale viene così destabilizzata sia dalla piega sia dalla sua molteplicità e unicità.

Quando qualcosa è piegato - come nelle ripetizioni a forma di vulva di Wilke - viene trasformato più e più volte dal gesto.

Il desiderio, inteso come curiosità, meraviglia, avventura, malizia, si attiva. Ciò che una volta era superficiale e familiare diventa misterioso e profondo.

Altrettanto importante nel lavoro di Wilke è che la piega è legata al lavoro femminilizzato, ciò che una volta veniva considerato “lavoro da donne”: fare il bucato, cambiare i pannolini, impastare la pasta.

L’efficienza della piega, ripetuta costantemente, rispecchia la continuità del lavoro di cura, creando al contempo mistero dalla superficialità e forma tridimensionale dall’apparente piattezza. Per molti di noi, piegare è un aspetto ordinario della cura di noi stessi e degli altri: piegare asciugamani, lenzuola, documenti. Wilke, però, lo esegue con precisione e insistenza, illuminando la natura paradossale del gesto.

La piega diventa così un momento di rivelazione, una realtà un tempo nascosta nella banalità della vita quotidiana - sia nei materiali stessi sia nelle nostre relazioni con gli altri.

Tra le sculture piegate in mostra al Pulitzer spicca Elective Affinities (1978), intitolata come il romanzo di Goethe del 1809. Quattro basse pedane di legno presentano oggetti in porcellana bianca a forma di vulva, ciascuno piegato singolarmente e disposto in griglie di dimensioni crescenti (3x3, 4x4, 5x5, 6x6).

Il romanzo, uno dei preferiti di Wilke, riflette su una vita vissuta con intenzionalità e raffinatezza, in cui le donne sostengono il peso amministrativo ed emotivo della gestione della casa e del progresso culturale, spesso compensando le mancanze maschili.

La scelta della porcellana accentua le tensioni tra materiale e simbolo, tra raffinatezza e passione, femminilità aspirazionale e realtà umana. Pur essendo piegata in forme vulvoidi, la porcellana richiama anche il lavoro precedente di Wilke con materiali meno mediati, conservandone la plasticità originaria.

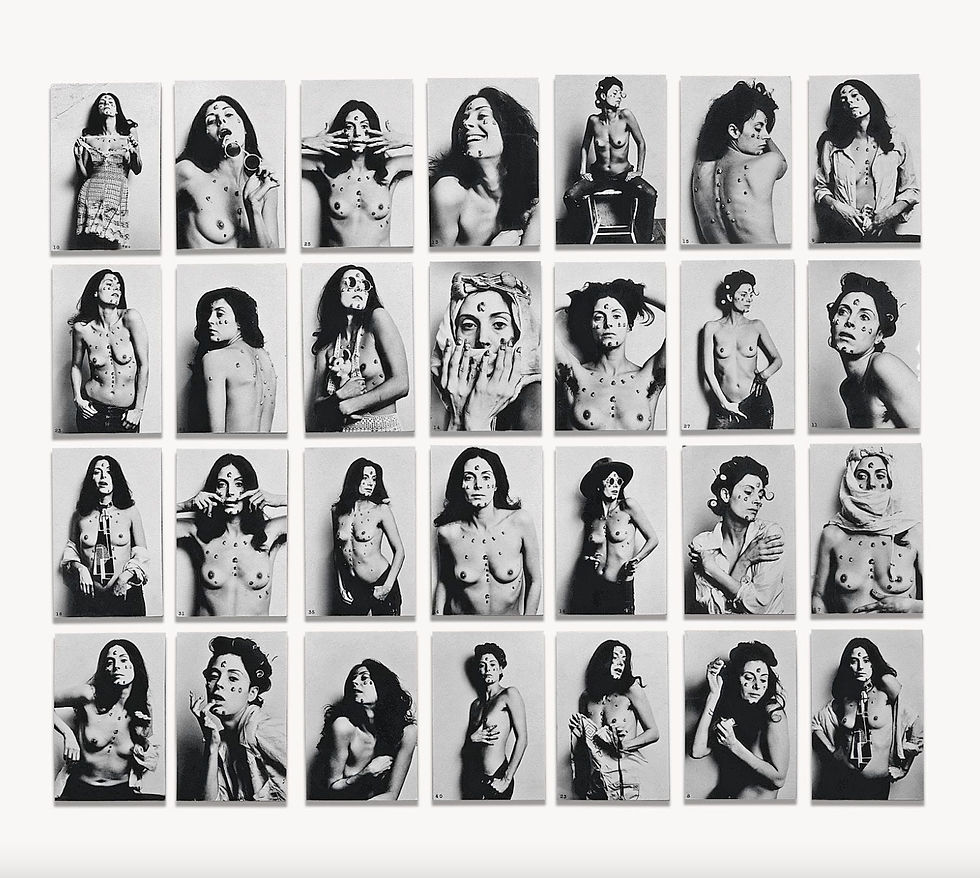

Wilke si è inoltre confrontata direttamente con il tema dell’autoritratto, spesso nuda o parzialmente nuda, in serie, S.O.S. (Starification Object Series, 1974–82). In queste fotografie, il suo corpo - ricoperto da “cicatrici” di gomma da masticare - ironizza sugli ideali estetici e sulla mercificazione del corpo femminile, mettendo in discussione rappresentazione e oggettivazione.

Per Wilke, la nudità era “sinonimo di universalità” e serviva a esplorare la vita del corpo in tutte le sue dimensioni: desiderio, piacere, dolore, malattia e morte.

In opere successive come Intra-Venus (1991–93), realizzate durante il trattamento per il linfoma, continuò a performare con il proprio corpo, mostrando resilienza, intelligenza e presenza anche di fronte alla malattia.

Per Wilke, vivere la propria vita come arte non significava semplicemente produrre opere d’arte, ma piuttosto integrare ogni azione quotidiana in un gesto artistico, trasformando l’esperienza stessa in espressione creativa.

Il gesto diventava così un linguaggio universale - senza parole, eppure capace di comunicare emozioni, intenzioni e stati dell’essere. Ogni gesto, per quanto semplice o ripetitivo, possiede valore e significato: piegare, modellare, muovere il corpo o compiere piccoli atti quotidiani diventano simboli di attenzione, cura e consapevolezza. La ripetizione non è monotona, ma cumulativa, costruendo memoria corporea e un senso di continuità che contribuisce a definire l’identità individuale.

L’arte di Wilke dimostra che vivere come arte significa accettare l’instabilità e la costante trasformazione dell’esistenza: essere flessibili, aperti verso se stessi e gli altri, capaci di adattamento e rinnovamento. In questo processo, l’arte non è separata dalla vita, ma ne diventa forza guida: aiutando a elaborare emozioni, affrontare sfide e dare significato anche ai momenti di sofferenza o crisi.

Vivere come arte diventa dunque un atto di libertà, un modo per sfuggire alle convenzioni e ai limiti imposti, trasformando la vita quotidiana in un’esperienza creativa e significativa in cui ogni gesto contribuisce alla costruzione del sé e della propria relazione con il mondo.

L’arte di Wilke possiede una profonda funzione terapeutica - per lei stessa e per chi entra in contatto con essa. Trasformò esperienze dolorose e difficili - la malattia della madre, la sua stessa lotta contro il linfoma, le pressioni sociali sul corpo femminile e la realtà dell’oggettificazione - in performance, sculture e fotografie.

Attraverso gesti ripetitivi, materiali modellati e la rappresentazione del proprio corpo, Wilke elaborava emozioni come paura, rabbia, vulnerabilità e perdita, traducendole in forme che favorivano consapevolezza e forza creativa.

Anche gli spettatori sono invitati a compiere un processo simile: il dolore, espresso in maniera simbolica e poetica, diventa comprensibile e condivisibile, e la trasformazione creativa delle difficoltà insegna che persino le esperienze più traumatiche possono essere convertite in consapevolezza, bellezza e resilienza emotiva.

In questo senso, l’arte di Wilke funziona come una forma di arte-terapia, capace di far emergere emozioni profonde, stimolare la riflessione e offrire strumenti simbolici per elaborare il trauma.

— di Loredana

Commenti